- 日本酒

- 焼酎

- 見学

株式会社無手無冠

番頭

無手無冠の特徴

ダバダなど言葉の由来

この土佐の地にも、古くから今に至るまで多くの方言や、名称が残っています。

高知県は東西に長く、県東部から中西部にかけては「土佐弁」、西部地区は「幡多弁」と2つの方言が残る楽しい地域です。

ここ高知県四万十町大正は「土佐弁」。

しかし、少し西に行けば「幡多弁」になってしまう場所でもあります。

栗焼酎 ダバダ火振り

この酒名の由来は、まさに四万十川にかかわる伝統的な言葉が由来しています。

四万十川流域では古来より伝統的鮎漁法に、夏の闇夜にたいまつの火を振り、鮎を定置網に追い込む「火振り漁」があります。

また四万十川流域の暮らしの中で山里では人の集まる場所を「駄場(ダバ)」と呼んでいました。

無手無冠の栗焼酎「ダバダ火振」はこの2つがネーミングの由来となっています。

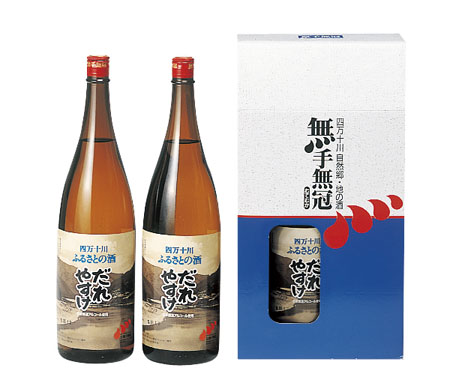

燗の酒 だれやすけ

土佐の方言で、「だらしぃ」(だらだらしているの意)や「だれ」(疲れの意)と、「やすけ」(癒してくれるの意)をあわせて、「だれやすけ」とネーミングしました。

つまり、一日の疲れをこのお酒が癒してくれることを願って造ったお酒なんです。

毎晩の晩酌にぴったりのお酒です。ご賞味ください。

蔵元のこだわり

めざすのは、四万十川自然郷づくり

いい酒・おいしい酒・安心な酒造りのために、こだわりの米作りから始まる、無手無冠の酒造り。

3つのこだわりを柱に、地元農家と有機肥料と紙マルチによる無農薬栽培の米作りを広げています。

-

農家との契約栽培による米作り

酒は、酒米の良しあしで決まります。

その原料米へのこだわりを実現するために、当社では地元農家と共に有機肥料と紙マルチによる農薬を使わない米作りを広げています。この方法は労力がかかる割りに、収量はごくわずか。農家が手間をかけるこだわりが、おいしい酒米を育みます。

環境にやさしい紙マルチ栽培

田んぼ一面に紙をしき、これに穴を開けて苗を植える栽培法で、除草農薬を使わず雑草防除ができ、環境にやさしい稲作が可能になりました。

紙マルチは、「紙」でできている植物性ですから最後には水に溶けて土に戻ります。

有機肥料は、栗焼酎の搾りかす

田んぼにまく有機肥料には、当社商品である「栗焼酎」の搾りかすを有効利用。環境を考える循環型農業としての役割も果たしています。

また、その成分バランスを補うために加える有機の「ぼかし肥料」も当社の蔵人たちが作っています。

お酒紹介

無手無冠のお酒の一部を紹介します。

無手無冠 鬼辛 300ml

無手無冠 鬼辛 720ml

無手無冠 鬼辛 1800ml

無手無冠 特別純米酒 300ml

無手無冠 特別純米酒 720ml

無手無冠 特別純米酒 1800ml

無手無冠 純米生原酒 300ml

無手無冠 純米生原酒 720ml

無手無冠 純米生原酒 1800ml

ダバダ 火振 普及瓶 1800ml

ダバダ火振り 瓶 720ml

四万十大正 720ml

-

蔵見学・体験教室・アクセス

本社:〒786-0301 高知県高岡郡四万十町大正452

蔵見学・体験教室についてはご予約などが必要です。まずはお問い合わせください。

人を愛し 大地を愛す 地の酒づくり

日本最後の清流と謳われる四万十川。

当社は、明治26年、その上流域の緑豊かな山間の地で酒造りを始めました。

「冠におぼれず、飾らず、素朴な心を大切に、ひたすら自然を生かした地の酒造り」

社名「無手無冠」は、当社のこの酒造りの姿勢に由来し、創業百十余年、豊かな郷土資源を生かした地酒造りに徹しています。

美しい自然と素朴な真心に育まれたふるさとの地酒をご堪能ください。